こんにちは。

3泊4日で帰郷(鹿児島)していました。

開聞岳、佐多岬(屋久島を望む)、曾木の滝…

珍しくバルーン以外の画像です。

実は、

ふうせんまつりでやりたかったことはすべて果たしました

6年前(2013年)、一度廃業・引退に追い込まれたことがありました。

この時は正直、自分の限界を悟った、という感じで、

「もう風船はいい、たくさんだ」

という感じでの引退でした。この時は母親の病状も深刻で、父親から聞いた話では…「もう風船を辞める以外に母親の病気は治らない」というような状況でした。

ところが、私が風船を辞めても、母親の病気は治りませんでした。さらに、叔母の「緩慢な自殺」…

違うところに原因がある、と私は判断しました。

最終的に第二次世界大戦と戦後の混乱が大きな要因である一方、社会がどんどん変化し、昭和の時代に正しいとされた厳しい躾の徹底という子育てのやり方では子どもの自己肯定感は養われないとされました。これから国際化が進展する時代、自己肯定感と達成感を培うことが子供の成長にとって極めて重要といわれています、

昭和の時代はそれこそ、厳しい躾を徹底させ、「ちゃんと」育て上げることが親の務めとされてきました。学校教育も集団主義が中心であり、「良き社会人」「良き企業戦士」を育てる教育システムが確立されていました。

私の両親はそれを「是」ととらえ、私に対して厳しい躾を施しました。

ところが、これが間違いのもとだったのです。というか、母親は特に、間違いに気づきながら、周囲の目を気にしてしまったのです。とりわけ母親の両親を意識しているような感じでした。

間違った、というか時代に合わなくなっていた論拠をもとに私は「風船はもういい」と考えていた節があります。

しかし、私は「たとえ親が誤っていても、子は泣いてそれに従わねばらならない」という考えに至っていました。その考えを徹底させるために、「論語」を読み、朱子学について学んだりもしました(両親が儒教的思想に基づいた思想が非常に強かったのも影響している)。挙句の果てには「世間の非常識、我が家の常識」とまで思うようになりました。現実問題、約半年近く、一つも風船を膨らませなかった時期がありました。

そこから立ち直り、再び風船に接する日々が続きました。

一方で、風船の在り方は多様化し、バルーンに対する接し方も多様化してきました。

そんな中、私は「福祉の分野でバルーンの経験が生きる」と判断、そちらを強化していこう、と考えるようになりました。2013年前半に起きた「ヘリウムガス払底」の結果、バルーンの市場とあり方が変化していきました。「インスタグラム」の浸透でバルーンの需要が伸びる一方、供給も増え、バルーン市場全体が大きく変化しました。その中で私は、「認知症予防にバルーンが効果的」と感じるようになり、「レクリエーション介護士」の資格も取得しました。

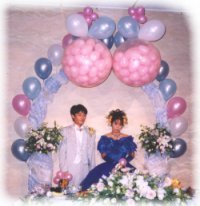

他方、ブライダルの市場は少子化に加えて「なし婚」の増加で、年々縮小傾向にあり、とりわけここ数年はその傾向に拍車がかかっているように思えます。当然バルーンの需要も低下し、最盛期だった2000年から2010年ごろの半分以下にまで落ち込んでいます。

このような経緯や現状に基づき、さらに「ふうせんまつり」によって自らが目指していた方向性が確かなものになったことを踏まえ、今後のバルーンの活動を大きく転換することにしました。

強化すること

1:子どもたちや若者の自己肯定感や達成感の醸成の手段としてバルーンを活用する

かねてから主張している「くす玉のひもを引っ張るときの勇気と引っ張った時の達成感」をより多くの人に広げていくための活動を、これまで以上に強化します。自ら思い切って一歩を踏み出し、何かを生み出すことによって、周囲の人に笑顔と幸福感をもたらし、自らは達成感と自己肯定感を味わうことができる、ということをより幅広く伝えていきます。

具体的には子ども向けワークショップの充実、ネットラジオパーソナリティーなどの活動を通して子どもたちや若者に「くす玉のひもを引っ張るときの勇気と引っ張った時の達成感」を体感していただきます。できない、と思うのではなく、チャレンジしてできた、時に花開くくす玉のような気持ちを大切にすることによって、これからの時代を生きる子どもたちや若者に求められている「自己肯定感」「達成感」を培っていく活動を進めていきます。そのために自らの経験、とりわけバルーンアーティストとしてやってきた20年以上の経験を伝えていきます。

2:高齢者の生きる活力の醸成の手段としてバルーンを活用する

風船を使って作品作りをすることによって、高齢者が手先を動かすことが脳を活性化させ、認知症の予防につながるということが最近明らかになりつつあります。また、風船の楽しさ、美しさ、華やかさに触れること自体、同様に脳の活性化と生きる活力につながり、認知症予防につながるといわれています。実際、私は高齢者向けのバルーン教室を何度か行いましたが、風船で作品を創ったり、形にしていくこと、さらには風船に触れること自体で高齢者の皆さんが笑顔になり、生きる活力につながっていることを実感しました。

今後は、より一層高齢者向けのバルーン教室などの活動を充実させることにしています。その一環として、「介護の確実な知識が必要」と判断し、本年夏以降「介護初任者研修」を受講します(介護ヘルパー2級相当の資格は秋をめどに取得予定)。

3:障がいのある人たちや引きこもりの人たちへ生きる希望を与える

私は「自閉症」の一種である、いわゆる「アスペルガー症候群」という障害を抱えています。これは一種の発達障がいですが、この種の障がいに対しては、社会の側が障害を生み出している傾向が非常に強いです。その結果、「毒親」「ひきこもり」問題につながっていると考えます。下関駅、秋葉原、荒川沖駅といった事件から相変わらず多い「親殺し」「子殺し」「家族間殺人」まで、背景にあるのは「厳しすぎる躾」「誤った躾」であり、それを求めてきた近世以降の社会の在り方に問題があると考えます。自分自身もその影響を強く受けており、「風船がなければ引きこもりに陥っていた」と考えています。

私を救ってくれた風船に感謝するとともに、この経験をやはり次の世代を担う若者たちに伝える必要があると考えています。

以上の三点を重点に、今後の活動を行います。

一方、以下の活動は大なり小なり縮小する方針です。

イベントやブライダルの演出及び装飾

市場が縮小傾向にあります。また、「ふうせんまつり」によって私なりの完成形と限界が見えました。経験値は豊富ですので、今後は技術維持も含め、依頼があった場合は全力を注いで行う、という形をとりたい、と思います。これらは一瞬一瞬が勝負です。成功すると大きな感動と達成感を生み出す半面、失敗すると奈落の底に突き落とされます(これをいわゆる「演出事故」「返還欠場」と私は読んでいる)。さらに言えば、いただいた仕事に全力を注ぐ姿を通して、生きる希望を与えることができる、という側面もあります。よって、注文はこれまで同様お受けできます。

夜の店舗の装飾

これも依頼があった場合に限定します。積極的な売り込みは行いません。かつては手広く手掛けていましたが、体調不良の原因となり、長期休業に至ってしまいました。よって、過去の作品を見ていただいて、ぜひお願いしたい、と考えた時に注文をお受けしますので、ご注文は引き続きお受けできます。

コンテストで技術を磨き、技を競う

もうこれこそ、やるつもりはありません。これに関しては「縮小」ではなく「撤退」「引退」宣言といたします。若い方や経験値の低い方がどんどんチャレンジしていただきたい分野です。特定の人の支援もしません。ただ私ができるのは、若い方や経験値の低い方にアドバイスすることのみです。

以上が今後の活動の指針です。

引き続きよろしくお願いします。